逐梦·高招零距离丨河北艺术职业学院

河北藝術職業學院是一所以培養舞臺表演藝術人才為主的公辦全日制綜合性高等藝術院校,前身為河北省藝術學校,2001年升格為高職院校,現有全日制在校生約5000人。

辦學七十年來,學院扎根燕趙文化沃土,堅持立德樹人根本任務,名家大師輩出,校友中涌現眾多文化事業管理者與企業家,被譽為“河北藝術人才的搖籃”,“學藝術,到河藝”品牌深入人心。學院高度重視畢業生就業,開設訂單班、提前就業班,自2006年起獨立承辦河北省藝術類畢業生專場招聘會,與近百家優質企業建立長期校企合作關系。

2025年,學院圍繞29個專業及方向進行招生,包括:音樂表演(聲樂方向)、音樂表演(鍵盤方向)、音樂表演(管弦打擊樂演奏方向)、音樂表演(中國樂器演奏方向)、音樂制作、現代流行音樂、鋼琴調律、音樂教育、舞蹈表演、舞蹈編導、舞蹈教育、國際標準舞、產品藝術設計(文創方向)、動漫設計、舞臺藝術設計與制作、環境藝術設計、視覺傳達設計、廣告藝術設計、廣告藝術設計(中外合作辦學)、美術教育、學前教育、學前教育(中外合作辦學)、戲劇影視表演、廣播影視節目制作、錄音技術與藝術、高速鐵路客運服務、空中乘務、時尚表演與傳播、文物修復與保護。計劃招生1500人(高職單招750人、統招750人),面向河北、山西、河南、山東、青海等省份投放招生計劃。

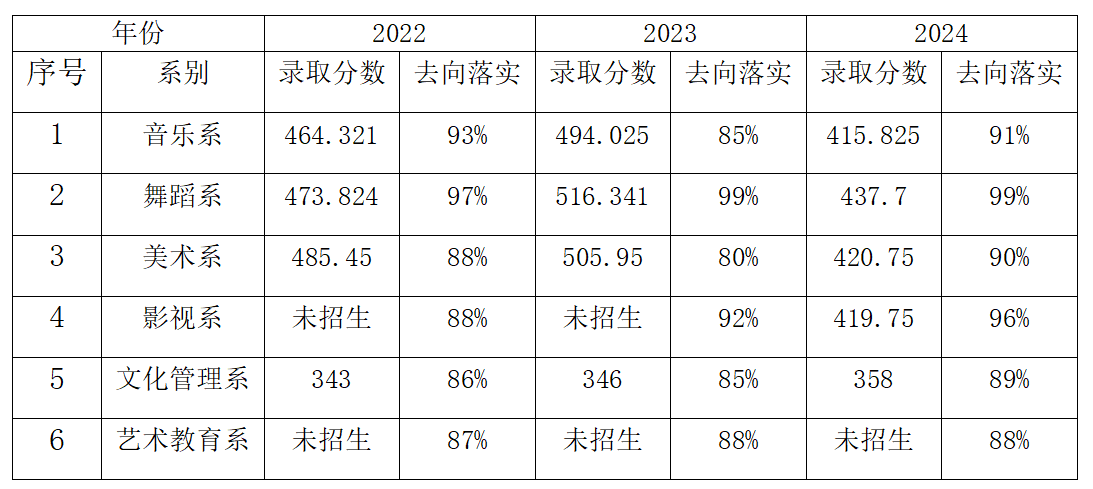

學院往年錄取分數線、就業率。

學生在學校規定期限內達到所在專業畢業要求,將獲頒河北藝術職業學院經教育部電子注冊、國家承認的專科學歷證書(證書種類為普通高等教育畢業證書)。

學院積極發揮行業辦學優勢,邀請全國各大藝術類企事業單位來校選材。同時,連續十幾年舉辦河北省藝術類畢業生就業洽談會,形成良好就業品牌。

學院設立多項獎學金,獎勵品學兼優的學生,并為經濟困難的學生提供國家助學貸款、勤工助學崗位、助學金等多渠道幫助。(河北藝術職業學院供稿)

相關文章

2025-08-02

2025-08-02中新網北京7月3日電 (記者 國璇 謝雁冰)中央廣播電視總臺副臺長王曉真3日在北京表示,在文藝作品創作方面,總臺緊扣抗戰勝利80周年重大主題精心策劃了一批專題片紀錄片、影視作品和文藝節目等。

當天國務院新聞辦公室就中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年主題展覽和推出優秀文藝作品、文藝活動有關情況舉行發布會。

專題片紀錄片方面,王曉真介紹說,總臺央視綜合頻道、科教頻道將播出十集政論片《勝利》,立足“國際視野、國家立場、當代思考”,全面回顧中國人民艱苦卓絕的抗戰歷程,展現中國共產黨的中流砥柱作用,突出中國人民抗日戰爭在世界反法西斯戰爭中的重要地位。國防軍事頻道將安排播出五集專題片《山河銘記》,重點展示“持久戰”戰略方針指引下中國軍隊與人民所運用的靈活機動的戰略戰術。中文國際頻道將播出六集紀錄片《受降》,展現中國共產黨領導的八路軍、新四軍浴血奮戰、英勇抗日,奪取勝利并接受日本侵略者投降的歷史歷程;六集紀錄片《烽火僑心》講述的是海外華僑華人通過國際聲援、物資運輸、醫療援助等多種方式融入抗日民族統一戰線的故事,展現中華兒女同呼吸、共命運的家國情懷。CGTN中國國際電視臺將推出紀錄片《共同的使命》和《偉大的勝利——蘇聯攝影師鏡頭里的中國抗戰》,向海外受眾闡釋中國人民抗日戰爭作為“東方主戰場”的重要貢獻,以及中俄兩國發揮的重要作用。

電視劇方面,總臺將推出兩部重點電視劇作品,一部是《我們的河山》,講述山東地區敵后戰場軍民抗戰的故事;另一部是《歸隊》,展現中國共產黨領導下的東北抗聯和東北人民抗擊日本帝國主義侵略的斗爭史。

文藝節目方面,王曉真說,根據中央統一安排,總臺已派出百余人的精銳團隊,配備8K超高清轉播系統,和文化和旅游部等相關單位通力合作,通過創新音頻技術和視頻編輯技術,豐富鏡頭設計,全力做好抗戰勝利80周年文藝晚會報道和視頻制作工作。

此外,總臺央視綜合頻道、綜藝頻道將播出十集特別節目《烽火戰歌》,通過《在太行山上》《大刀進行曲》《黃河大合唱》等一批膾炙人口的經典抗戰歌曲,展現中國共產黨領導全民族浴血奮戰的偉大歷程。

經典抗戰題材影視作品重播展映方面,總臺精選了《滹沱兒女》《叛逆者》《太行英雄傳》《東北抗日聯軍》《黃河在咆哮》等多部近年來播出的高品質電視劇,從6月下旬起在中文國際頻道、國防軍事頻道、電視劇頻道、少兒頻道、農業農村頻道等多平臺安排重播。另外,電影頻道7月起推出“銘記歷史·緬懷先烈”主題電影展播,一直持續到年底將陸續安排《地道戰》《平原游擊隊》《八女投江》《狩獵者》《圍剿》《夜襲》等近百部不同歷史時期、不同風格的國產抗戰影片展映。(完) 【編輯:曹子健】

2025-08-02

2025-08-02中新社南昌7月5日電 題:從針灸到中藥炮制品 專家解密海昏侯的“養生圖景”

中新社記者 李韻涵

兩千余年前,西漢貴族如何養生?海昏侯墓考古發掘領隊楊軍日前在接受中新社記者采訪時表示,從海昏侯墓出土的醫針、炮制的熟地黃等文物里可以窺見中醫藥的技術與理念在西漢上層社會的應用。

“在海昏侯墓的主棺中出土了一批精美的貼金漆盒,其中一個漆盒中有一段玉管,里面有紡織物包裹著的一套作為中醫針灸用的鋼針。”楊軍表示,漆盒中的鋼針出土于劉賀的頭部位置,應是貼身并經常使用的物品。

圖為海昏侯墓內棺頭箱遺物出土情形。(江西省文物考古研究院供圖)

圖為海昏侯墓內棺頭箱遺物出土情形。(江西省文物考古研究院供圖)楊軍稱,出土針具的漆盒中還有量匙多件,可能為勺取藥粉所用。與這套針具一同出土的一枚簽牌中寫有“九針具一”,可推測此套鋼針為傳世醫用文獻中“九針”的一種,是一套醫用器具。

得益于現代科技考古技術,考古人員發現這套針具是以生鐵為原料,經過脫碳鍛打形成的炒鋼制品,具有良好的延展性,以至于經過鍛打可以制成極細的針,橫截面直徑為0.3-0.5毫米。

“這套針具不僅極細,針灸時對人體的刺痛感較輕,還不易生銹,容易保存,已經十分接近現代中醫使用的針具。”楊軍表示,這套出土醫針是西漢時期鋼鐵冶煉史、中國古代醫學史上的重要實物證據,表明至遲于西漢時期,炒鋼技術制造的醫針已應用于中醫針灸。

圖為海昏侯墓出土的玉管及其內的醫用針具。(江西省文物考古研究院供圖)

圖為海昏侯墓出土的玉管及其內的醫用針具。(江西省文物考古研究院供圖)除針灸外,吃中藥也是劉賀的養生方式之一。海昏侯墓中出土的地黃炮制品,被確認為迄今發現的最早的中藥輔料炮制品。《神農本草經》記載地黃:“主折跌,絕筋,傷中。逐血痹,填骨髓,長肌肉……除痹。生者優良。久服輕身不老。”

“這件地黃炮制品剛出土時我們認為或許是冬蟲夏草,后經過中國中醫科學院鑒定分析為玄參科地黃屬植物的根。”楊軍表示,地黃炮制品的表面還有淀粉與蔗糖。不論是針灸還是最早中藥炮制品地黃的發現,都與劉賀所患的痹癥(“痿”疾)有所對應。

楊軍表示,海昏侯墓中還出土了一件“醫工”漆盤,表明當時的西漢貴族已經使用“五葉湯”這樣的湯劑來調養身體。此外,在墓中出土的數千枚竹簡木牘中,有不少屬于“方技”一類,其中有不少醫方,但具體內容還有待考古人員對竹簡的修復與解讀。

“古人認為,修身養性也是一種養生,可以‘治未病’。”楊軍認為,海昏侯墓中不論是可散發香氣的博山爐,還是可“入口即暖”的青銅溫鼎,都體現了當時西漢貴族對身心健康的追求。(完)

【編輯:付子豪】 2025-08-02

2025-08-02中新網上海7月5日電 (記者 姜煜)2024-2025年全球發明大會中國區(ICC)上海賽區總決選4日至5日在上海寶山區青少年活動中心開賽。來自上海、江蘇、浙江、福建四地的千余名小發明家齊聚申城,帶著奇思妙想展開創意比拼,角逐7月底于鄭州舉行的全國總決賽入場券。

中國科學院院士、著名紅外物理學家沈學礎,上海市科創委基地建設部部長、上海市科普志愿者協會副理事長劉曉華,上海市寶山區教育局副局長王曉波等嘉賓出席了活動。

2024-2025年全球發明大會中國區(ICC)上海賽區總決選4日至5日在上海舉辦。(主辦方供圖)

2024-2025年全球發明大會中國區(ICC)上海賽區總決選4日至5日在上海舉辦。(主辦方供圖)作為連續舉辦三年的科創盛事,ICC上海賽區影響力持續攀升,已成為跨行業聚焦的青少年創新平臺。三年間,上海賽區不斷拓展影響力,從本地賽事成長為輻射周邊地區的科創品牌活動,形成了“政府引導、企業支持、社會參與”的多元發展模式,為青少年創新教育搭建了一個堅實的平臺。

據全球發明大會中國區上海賽區召集人顧云堯介紹,ICC在評審維度上始終堅持“多元人士參與、多維度評定”的原則。本次活動的評委陣容不僅涵蓋來自各省市的科創教育工作者,還包括企業和社會組織的代表,他們從產業應用、市場需求、前沿科技等多元視角對作品進行評審。這種評審模式在確保結果更具全面性與權威性的同時,也讓小發明家能從比賽中直接獲取來自不同領域的專業反饋,而這正是ICC一直倡導的“發明交流”的核心意義。

2024-2025年全球發明大會中國區(ICC)上海賽區開賽。圖為小發明家們展示科創作品。(主辦方供圖)

2024-2025年全球發明大會中國區(ICC)上海賽區開賽。圖為小發明家們展示科創作品。(主辦方供圖)據統計,今年參賽項目中,聚焦環保、健康、無障礙生活等社會議題的作品占據高比例,生動體現了新一代青少年對公共事務的敏銳關注與責任擔當。值得關注的是,不少8歲至10歲的小發明家已能熟練運用編程、傳感器等技術工具,將天馬行空的創意轉化為可操作、能落地的發明原型。

來自上海世外小學的“飛天小潘達”小隊由三位二年級小學生組成,他們此次帶來的發明項目聚焦騎行場景中存在的安全隱患,計劃通過設計一套交互穿戴系統提供解決方案,這一創意的誕生源于他們對自身及身邊人士日常騎行體驗的細致觀察。來自上海美國學校的兩位女學生則關注弱勢群體,她們“臨期食物共享存儲柜”的發明創意,既能避免食物浪費,又能讓受助者擺脫領取食物時的尷尬。

ICC上海賽區主辦方之一上海求實科普研究所的所長張亮表示:“小發明家們展現出的‘從生活中來,到實踐中去’的創意模式,正是科創教育希望培養的核心能力——讓每個孩子都能用科學思維打量世界,用創新行動改變生活。”

社會各界的合力支持使ICC超越了普通賽事的范疇,成為一場具有公益屬性的科創教育盛會。活動現場,全球發明大會中國區創始合作伙伴恒源祥集團的董事長陳忠偉、全球發明大會中國區上海賽區合作伙伴3M中國的總裁丁泓禹作為企業代表,分享了持續支持青少年創新事業的實踐——恒源祥通過設立“恒愛致遠青少年創新基金”,持續為青少年科創教育賦能;3M精心打造“3M創新展示區”,讓小發明家們近距離接觸前沿科技,沉浸式感受創新的魅力。(完)

【編輯:梁異】 2025-08-02

2025-08-02中新社漳州7月5日電 題:閩南古老土樓民宿受青睞

作者 張金川 廖珍妹

在福建土樓南靖景區的書洋鎮田中村,一座歷經109載風雨的龍昌樓傲然挺立。這座承載著客家先民智慧與匠心的古老建筑,其獨特的建筑風格與深厚的歷史底蘊,成為閩南地域文化的一張亮麗名片。

“我們巧妙融入現代生活設施,讓古老土樓在保留歷史韻味的同時,也能滿足現代旅居的多元需求。”龍昌樓樓主陳經營日前在接受中新社記者采訪時表示,為了讓游客更深入地體驗土樓文化,樓內長期舉辦各類特色活動,讓游客親身參與其中,感受土樓文化的獨特魅力與樂趣。

6月25日,坐落于福建土樓南靖景區的書洋鎮田中村龍昌樓,已改造成土樓特色民宿。中新社記者 張金川 攝

6月25日,坐落于福建土樓南靖景區的書洋鎮田中村龍昌樓,已改造成土樓特色民宿。中新社記者 張金川 攝龍昌樓始建于1916年,延續了傳統的圍合圓形構造,共三層,古樸而莊重。據陳經營介紹,2018年,在廈門電商協會的牽頭下,龍昌樓在保留原始風貌的基礎上進行了精心的裝修改造,搖身一變成為別具一格的土樓特色民宿。

走進龍昌樓大門,記者發現左側墻面上貼滿了近年來游客及相關機構在樓內參與各類特色活動的精彩瞬間。陳經營興奮地指著一張圖片說,“這張圖片是去年法國的自媒體人到龍昌樓向我拜師學藝的場景。”

自2019年運營以來,龍昌樓已成為備受矚目的“網紅土樓”,吸引外界廣泛關注,熱愛中華文化的外國友人亦慕名而至,親身感受那獨具韻味的土樓文化風情。陳經營稱,外國友人在龍昌樓沉浸式體驗土樓生活和民俗文化,感受休閑愜意時光,特別開心,都帶著美好記憶離開。

位于南靖縣云水謠景區的讀旅·和德樓土樓文化民宿,同樣遵循修舊留舊的原則,精心保留了土樓原貌的墻體和原始的木板樓,將單元房巧妙改造為現代民宿,最大程度還原了土樓原有的古樸風貌。

6月25日,游客在南靖縣云水謠景區的讀旅·和德樓土樓文化民宿體驗,給魚喂食。中新社記者 張金川 攝

6月25日,游客在南靖縣云水謠景區的讀旅·和德樓土樓文化民宿體驗,給魚喂食。中新社記者 張金川 攝讀旅·和德樓土樓文化民宿店長陳小媛介紹,民宿在保留原始夯土結構與木板樓韻味的同時,將傳統房間改造為復式空間,巧妙破解了土樓居住的局促感,為古老建筑注入了符合現代舒適需求的奢華靈魂。

“如果能夠在古老土樓里‘睡’一個晚上,那真是非常獨特的旅行體驗。”陳小媛說,讀旅民宿精心打造了適宜舒適度假和文化體驗的藝術空間,以原汁原味的土樓文化贏得了住客的青睞,“前幾天剛接待了一批韓國游客入住”。

記者了解到,在和德樓一樓,原本的天井被巧妙改造成了一個大水池,樓里的水井得以保留,一群群鯉魚在水中悠然游動。在陳小媛看來,土樓不再是僅供觀賞的歷史遺跡,而是成了可觸摸、可體驗、可棲居的活態文化場域,讓游客能夠真正融入其中,感受土樓文化的獨特魅力。

土樓民宿的興起,還吸引了不少青年返鄉創業。位于云水謠景區的長榮樓民宿經營者簡志明便是其中之一。他懷著對家鄉的深厚情結回到這里經營民宿,連日來接待了不少來自上海等地的游客,尤其是暑假期間的親子游客絡繹不絕。

南靖縣土樓管委會主任陳藝君說,近年來,南靖縣發展民宿經濟,并通過引進文創項目,促進土樓文化與旅游深度融合,讓游客能夠以休閑觀光的方式深度接觸并體驗土樓文化。(完)

【編輯:付子豪】 2025-08-02

2025-08-02中新社北京6月29日電 (記者 徐文欣)不少國家都有鐫刻華人移民奮斗印記的雕塑,這些雕塑是藝術品,也是無聲的史書,記錄著華人移民為當地發展作出的貢獻。近日,中新社記者連線采訪多位海外華僑華人,講述住在國雕塑背后的故事。

20世紀初,大批來自廣東三水的女性遠赴新加坡。在缺乏機械輔助的條件下,她們頭戴“紅頭巾”,僅憑雙手參與建造了亞洲大廈、前高等法院等建筑。“紅頭巾”也成為新加坡對三水建筑女工的專屬稱謂。

“紅頭巾”群體多穿黑色衣物,選用鮮艷的紅布包頭,既能在勞動時起到安全識別作用,又如同自制安全帽,防護灰塵弄臟頭發。

為銘記她們的貢獻,新加坡市區重建局在該局大廈門外塑造了三尊“紅頭巾”石像,在牛車水、地鐵站等地也分布著相關雕塑。“新加坡眼”主編賀立琴在接受記者連線采訪時提到,“紅頭巾”相關雕塑作品吸引了眾多游客,以她們為原型的玩偶紀念品流入市場,成為人們緬懷這段歷史的載體。

“‘紅頭巾’們憑借雙手改變了自身命運,更贏得了當地民眾的尊重。”賀立琴介紹,新加坡不僅將“紅頭巾”的故事寫入教材,還推出主題電視劇、郵票、兒童繪本等作品,講述三水女性的奮斗故事。

今年是加拿大太平洋鐵路建成140周年。不久前,一座加拿大鐵路華工紀念碑在渥太華唐人街揭幕。紀念碑主體雕塑以寫實與抽象結合的手法,再現兩名華工鋪設鐵軌的場景,基座呈加拿大地圖形狀,鐵軌設計為漢字“人”形。

“1885年,加拿大太平洋鐵路貫通,華工在建設過程中功不可沒。他們在懸崖絕壁間開山鑿石、鋪設鐵軌,甚至冒著生命危險,將自己裝進籃子懸掛在巖石上作業。”加中友誼促進會會長朱九如介紹,該雕塑有助于讓年輕一代華僑華人了解華工參與鐵路建設的歷史,明確華僑華人是加拿大建設的重要力量。

在哥斯達黎加,“共創輝煌”紀念碑上的三個銅像雕塑,記錄著首批華人移民故事。三個銅像雕塑分別代表文化、貿易與美食,寓意華僑華人在美術、音樂、商業、飲食等領域的成就。

紀念碑捐贈者之一、哥斯達黎加—中國友好協會會長鄧煦平介紹,銅像皆為華人面孔,展現的文化、貿易與中餐領域,是哥斯達黎加多數華僑華人的從業方向,并不指代具體個人。每一位在哥斯達黎加奮斗的華僑華人,無論是詩人、科學家,還是起早貪黑的小超市店主,都是銅像的原型。

鄧煦平說,華僑華人憑借進取心和勤勞品質,積極融入當地社會,在各個領域發光發熱。“共創輝煌”紀念碑上的銅像,見證著華僑華人對當地發展的貢獻。(完) 【編輯:付子豪】

2025-08-02

2025-08-02青年興則民族興,青年強則國家強。歷史和現實都告訴我們,青年一代有理想、有擔當,國家就有前途,民族就有希望。

7月2日,中華全國青年聯合會第十四屆委員會全體會議和中華全國學生聯合會第二十八次代表大會在京開幕,習近平總書記致信祝賀。黨的十八大以來,黨和國家高度重視青年工作,總書記多次走進青年中間,為青年鼓勁,也曾多次在講話中提到青年工作、寄語廣大青年群體。

讓我們用一組海報,感受總書記寄語中新時代中國青年應有的模樣。

統籌:李琳 楊格

策劃:朱文婷

設計:武君麗

校對:陳學德

來源:南方網

【編輯:梁異】