因“形势极其紧张”,大众考虑在本土关厂裁员,结果被工会狂批

面對經濟下行的情況,土生土長的德國大眾也扛不住了。

據悉,為了削減成本,大眾考慮關閉德國的一家汽車工廠和一家零部件工廠。如果這個計劃達成,將是大眾從創立至今87年以來,首次在本土采取如此“激進”的行為。所以當大眾表達出上述的想法之后,便遭到IG Metall、General Works Council兩家工會的激烈批評。

與亞洲國家不同,在德國,工會是以一個行業為基礎建立起來的,即便是不同公司的員工,但只要屬于同一個行業,也可以加入同一個工會。目前,德國最大的工會叫做德國工會聯合會,簡稱DGB,它由8個行業工會組成,其中擁有約227萬名會員的IG Metall五金工會,就站出來猛批大眾“不做人”。

大眾從1994年開始就一直在實施一項就業保障計劃,這是大眾與工會達成的保障協議。如果關閉兩家工廠,大眾就會違背“2029年之前不裁員”的承諾,這就勢必將與實力強大的工會之間爆發沖突。所以,雖然大眾想給市場“輸送大量人才”,但面對工會組織的掣肘,自己還是要掂量掂量。

大眾集團CEO Oliver Blume最近在一份官方聲明中指出,面臨來自中國“歐洲汽車行業正處于一個非常嚴峻的形勢中,經濟環境變得更加嚴峻,新的競爭對手正在進入歐洲市場。此外,德國作為制造業中心,在競爭力方面正在進一步落后”,所以大眾“現在必須果斷行動”。管理層希望到2026年,能夠節省出100億歐元的運營成本,那如何節省呢?對于目前全球有65萬名員工、本土員工占到將近30萬的大眾來講,當然是關廠+裁員來得最簡單直接了。

相關文章

2025-08-02

2025-08-02日本派出的談判代表,再次空手而歸。

兩個多月內第七次訪美,日本經濟再生大臣赤澤亮正為爭取與美國財政部長貝森特會面,特意延長行程,卻連人都沒見到,談判也無疾而終。

赤澤亮正剛回國,美國總統特朗普便發難,稱“日本被寵壞了”,“美國接受了日本數百萬輛汽車,這不公平”。隨后有消息稱,美方將擱置與日本的磋商,轉而優先與印度等其他國家推進談判。

4月16日,日本經濟再生大臣赤澤亮正在白宮佩戴“讓美國再次偉大”的帽子。此后有日本媒體形容,日本政府為關稅談判“招數盡出”。

4月16日,日本經濟再生大臣赤澤亮正在白宮佩戴“讓美國再次偉大”的帽子。此后有日本媒體形容,日本政府為關稅談判“招數盡出”。距離美國設定的“對等關稅”暫停期限7月9日,僅剩不到一周時間。

英國與美國率先簽署所謂“框架協議”,但并未解決最核心的鋼鋁關稅問題,被認為是象征性成果;歐盟陷入“簽還是不簽”的猶豫,既要顧及內部平衡,又要提防美方翻臉;加拿大與美國剛達成共識,特朗普便以“數字稅”為由威脅終止磋商,最終加方選擇讓步。

談不攏,談不下,談了也可能被反悔,成了各方與美方貿易談判的現實寫照。

彭博社在最新一篇報道中這樣形容,在暫緩實施“對等關稅”的3個月時間里,白宮看來無法實現全面重構全球貿易格局的目標。

盡管特朗普的高級顧問們表示,預計多達十幾份協議將在7月9日截止日期前完成。但外界普遍預期,這些所謂“協議”多半只是框架文件或空洞承諾,真正的細節談判還遠未到來。

杜克大學教授蒂姆·梅爾表示,白宮或將宣布一些被稱為“貿易協議”的文本,但并不符合人們對這一術語的普遍理解。

7月9日即將到來,市場不安情緒已開始彌漫,美國政府內部的矛盾表態,令市場情緒更加不安。

美國商務部長盧特尼克聲稱“計劃很快與10個主要貿易伙伴達成協議”,財長貝森特卻暗示“可能延期到9月”,特朗普則表示“我們想做什么就做什么,我想直接給所有人發封信,‘恭喜!你們得繳25%。’”

目前,外界難以判斷美國政府是堅持最后期限,還是會予以延長,以留出更多時間進行談判。

中國銀行研究院主管王有鑫對三里河表示,美國政府官員在談判期限上的不同表態,是內部政策博弈和對外談判施壓的復合產物。

他認為,部分官員釋放“延期”信號是出于對現實的考量——談判仍存分歧、經濟承壓加劇;特朗普是試圖通過制造緊迫感,迫使談判對手讓步,同時穩定國內藍領等群體對其的支持。

然而,談判的不確定性已對市場造成實質性影響。4月以來,美國股市波動放大、債市承壓、美元走弱。

德勤最新報告預計,即便最終達成多個貿易協定、使平均關稅大幅降至7.5%左右, 2025年美國經濟增速仍將低于此前兩年。若談判結果不佳,平均關稅稅率升至25%左右,美國可能在年底陷入衰退,發生新一輪債市動蕩。

美國所謂“對等關稅”以“公平貿易”為名,實則是大行保護主義和單邊霸凌之實。從規則設定到談判節奏,美國政府都在試圖主導、操控局面,但越來越難奏效。

真正的貿易談判,不是比拼誰的嗓門大,而是誰更守規則、講信譽。口徑朝令夕改、規則反復變動,當不確定成為唯一確定時,談判桌上的籌碼在悄然逆轉。

越是訴諸強壓,美國所謂貿易“再平衡”政策工具,非但難以奏效,反而成為信任流失、市場分裂的放大器,失去大國分量和國際影響力。

(“三里河”工作室)

【編輯:胡寒笑】 “山高人為峰,品優譽自遠”。在這方浸潤著呂梁精神的沃土上,呂梁人民用勤勞與智慧續寫著新時代的產業傳奇。6月12日,第二批“呂梁好產品”評選結果榮耀揭曉,2025-08-02

“山高人為峰,品優譽自遠”。在這方浸潤著呂梁精神的沃土上,呂梁人民用勤勞與智慧續寫著新時代的產業傳奇。6月12日,第二批“呂梁好產品”評選結果榮耀揭曉,2025-08-02 每到文旅季,來津旅客總會打卡五大道歷史文化街區、古文化街等地,但天津這座被海河滋養的城市,也是一座別具風情的海濱城市。近年來,天津通過生態修復等努力,已打造出多個可臨海觀海的網紅景點,吸引不少游客紛至2025-08-02

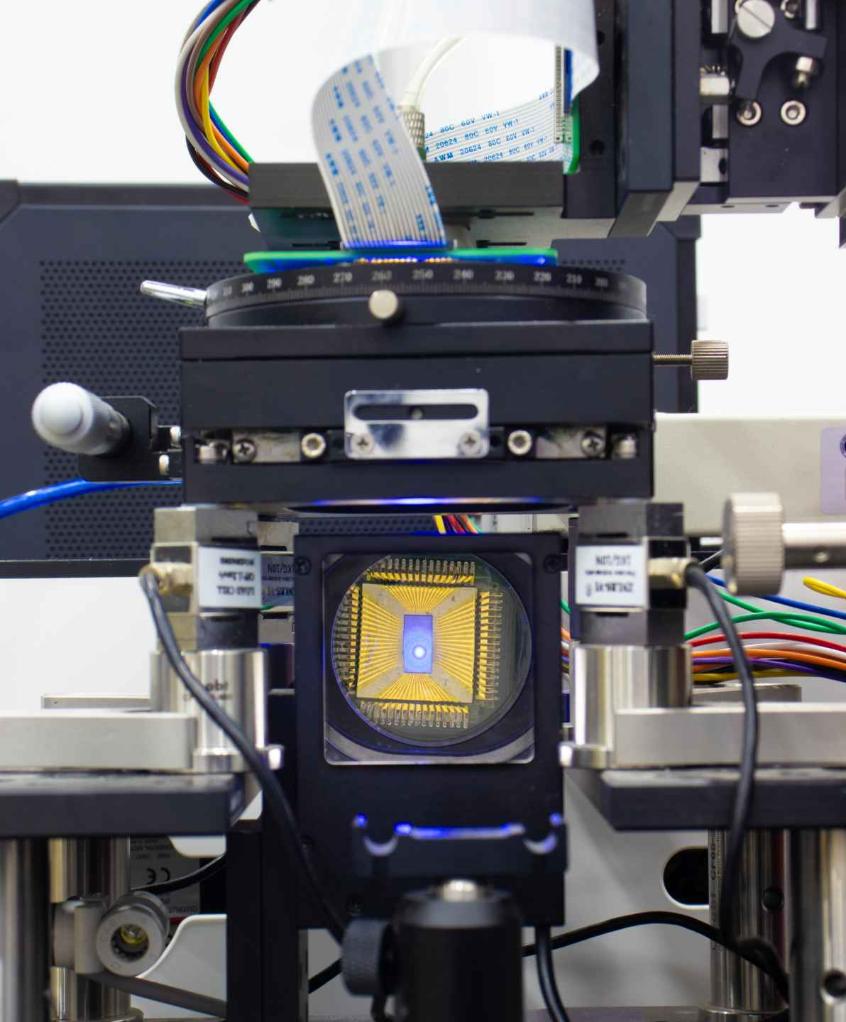

每到文旅季,來津旅客總會打卡五大道歷史文化街區、古文化街等地,但天津這座被海河滋養的城市,也是一座別具風情的海濱城市。近年來,天津通過生態修復等努力,已打造出多個可臨海觀海的網紅景點,吸引不少游客紛至2025-08-02 微型LED是下一代高端顯示技術的核心元件,搭載微型LED的晶圓必須達到100%的良率,否則將會給終端產品造成巨大的修復成本。然而,業界卻一直沒有找到晶圓接觸式無損檢測的好方法。近日,我國科研人員用“以2025-08-02

微型LED是下一代高端顯示技術的核心元件,搭載微型LED的晶圓必須達到100%的良率,否則將會給終端產品造成巨大的修復成本。然而,業界卻一直沒有找到晶圓接觸式無損檢測的好方法。近日,我國科研人員用“以2025-08-02 2025-08-02

2025-08-02今年6月初,美國交通部發布報告稱,正在緩慢建設中的加利福尼亞州高鐵,存在工期延誤、管理不善等各種問題,并威脅會取消額外撥款,讓這條高鐵面臨“爛尾”的風險,也讓這條已“修了近二十年、只修了一小段”的鐵路再次成為美國國家基礎設施辯論的焦點。

加州高鐵,是美國規劃的首條高鐵,也是迄今美國最具雄心的綠色交通工程。自2008年加州選民通過“高速鐵路法案”后,該項目便被確定為連接舊金山與洛杉磯——這兩座城市分別位于狹長的加利福尼亞州南北兩端,直線距離約600公里,大致相當于中國北京到鄭州的距離。而在中國,這兩地之間早已實現高鐵3小時內直達。

而加州高鐵項目,被設計為全長超過800公里,時速超過320公里的“美式子彈列車”。其承諾不僅是速度,更在于推動轉型——助力加州擺脫以汽車和短途航班為主導的碳密集型出行模式,成為清潔能源交通領域的先鋒。然而,現實卻遠沒有理想那樣高速前進。

17年花了160億美元

竟連1條軌道都沒鋪

央視記者 劉旭:美國交通部今年6月初的一份報告顯示,加州高鐵項目存在工期延誤、管理不善等一系列問題,“從2008年法案通過,到現在17年花了160億美元卻連一條軌道都還沒鋪”。報告還要求加州高鐵管理局在7月11日之前做出回應,否則將取消約40億美元的額外撥款。

央視記者 劉旭:這是加州高鐵建設的實時地圖。圖中藍色線路代表一期工程,該工程原計劃連接舊金山與洛杉磯,然而實際路線改道至“中央谷地”建設,也就是我現在所處的位置,加州城市貝克斯菲爾德北部。我身后是一處于今年5月剛剛完工的高鐵立體交叉項目,此項目也是距離洛杉磯最近的完工項目地點,直線距離達180公里。通過查看這張互動地圖并進行統計,目前已有51處項目完工,在地圖上以綠色標記;另有36處項目處于在建狀態,以橙色標記。這些項目涵蓋鋪設鐵路軌道所需的高架橋、地下通道以及立體交叉等設施,均為鐵路建設的基礎工程。由于現階段僅完成了這些節點性的建筑設施,尚未實現整段工程的完工,因此目前尚未鋪設任何一段軌道。

央視記者 劉旭:從地形條件來看,加州中部山谷地區地勢平坦,土壤肥沃、氣候適宜,是重要的農業種植區域,分布著大片相連的農場。高鐵項目選址在此建設,原本施工難度不大,但實際直到2015年才正式開工。項目進展緩慢受多重因素影響,包括農場征地困難、需應對環境訴訟以及建設經驗欠缺等。

加州大學教授:未做好準備 建設匆忙啟動

針對這些問題,央視記者采訪了一直關注加州高鐵建設的加州大學伯克利分校的環境學教授。

美國加州大學伯克利分校法學院氣候項目主任 伊桑·埃爾金德:在加州嘗試建造高鐵之前,北美從未建造過高鐵,因此當時缺乏足夠的內部專業知識,高鐵項目建設也是匆忙啟動。部分原因是最初分配給該系統的聯邦資金必須快速使用,而且資金用在“中央谷地”,而那里并不是高鐵建設最合適地點,因此加州領導人被迫在尚未準備好的情況下就啟動項目,而且是在不合理的地點啟動。另一方面加州的政府體制非常分散,很難建設我們所謂的線性基礎設施。這種基礎設施跨越多個司法管轄區,多個縣郡和城市,需要聯邦和州的許可。加州高鐵管理局要應對如此多的障礙,所以這實際上是加州政府治理結構失調的表現。

通車時間遙遙無期

預計不會早于2030年

目前,加州高鐵的最新建設進度如何呢?“美國高鐵夢”又能否照進現實?

央視記者 劉旭:加州高鐵項目歷經諸多挑戰與問題,如預算增加、規劃方案調整、工程進度延遲等。截至目前,實際建設集中在縮減后的中部“中央谷地”段,全長約200公里,線路從馬德拉延伸至貝克斯菲爾德。該段自2015年開工以來,遭遇了合同反復更換、土地征收受阻以及成本大幅上漲等困境。根據加州高鐵局最新公布的進展,主要橋梁和軌下基礎設施已接近完工,但軌道鋪設和信號系統尚未全面啟動,預計通車時間不會早于2030年。這意味著,至少在未來5年內,加州高鐵仍難以投入使用。

央視記者 劉旭:至今,加州高鐵仍未開通任何一條可供運營的線路。原本規劃中連接舊金山和洛杉磯的高速鐵路項目,通車時間已從最初設定的2020年,推遲到了“2033年或更晚”;同時,全線預算也大幅攀升,從最初估算的330億美元暴漲至近1280億美元。項目負責人曾在州議會上表示,“我們不是失敗,只是慢得像在逆風中推鋼鐵火車。”

三分之一資金來自聯邦 特朗普威脅撤資

央視記者 劉旭:如果聯邦政府撤資,是否會讓加州高鐵“爛尾”。目前,加州高鐵獲得的資金中,約三分之一來自聯邦政府,主要通過“基礎設施投資與就業法案”和“美國復蘇與再投資法案”來支持。拜登政府在2023–2024年間曾追加逾30億美元資金,用于支持中部段建設。但特朗普政府最新表態,又威脅將會對加州高鐵項目撤資。這無疑讓項目面臨更大的不確定性。如果聯邦撤資成真,不僅“中央谷地”段恐將“爛尾”,后續洛杉磯—阿納海姆與舊金山灣區段的推進也將徹底停滯。項目發言人在回應媒體時表示,“我們已經習慣在政治逆風中修建這條鐵路。”

央視記者 劉旭:美國《新聞周刊》近日的報道分析了美國高鐵項目進展緩慢的原因,文章稱,基礎設施工程成本高昂、回報周期漫長,高鐵的特性決定了它需要沿線各州眾多利益相關方的支持,而在美國,這種共識卻始終難以達成。更棘手的是聯邦政府的搖擺態度。

或沉重打擊全美綠色基礎設施建設信心

在環保方面。據報道,加州高鐵若成功建成,每年將可減少150萬噸二氧化碳排放,相當于減少30萬輛汽車上路。然而這項被譽為美國綠色轉型“象征性項目”之一的加州高鐵卻面臨著轉型爭議。

央視記者 劉旭:有環境專家表示,“高速鐵路并不是短期財政收益項目,而是氣候責任投資的代表。如果因為政治壓力而放棄,那將對全美綠色基礎設施信心造成重大打擊。”然而,環保主義者的堅持難以抵擋現實挑戰。地方征地遲滯、承包商更換頻繁、州政府財政吃緊,以及公眾對“建了一半的鐵路能否通車”的疑問,都讓支持者步步為營。一項2025年初的民調顯示,超過53%的加州選民“對高鐵項目失去信心”,只有28%的人認為“它最終能完成并投入使用”。

央視記者 劉旭:倘若“中央谷地”段最終無法貫通并形成可運營的線路,那么此前投入的數十億美元資金很可能付諸東流,甚至會淪為土地資源、公共信任以及氣候承諾的“三重浪費”。一位不愿透露姓名的前項目顧問坦言,“最令人擔憂的并非錢打了水漂,而是整個國家此后可能再無人敢提及高鐵建設。”而對于民眾來說,20年來,聽到的總是“即將通車”“已經開工”的消息,卻始終未能真正坐上這趟“美國高鐵”。這種期望與現實的落差,帶來的不只是出行上的不便,更引發了民眾對政府公共服務能力的質疑。

(央視新聞客戶端) 【編輯:劉湃】

2025-08-02

2025-08-02